計 測

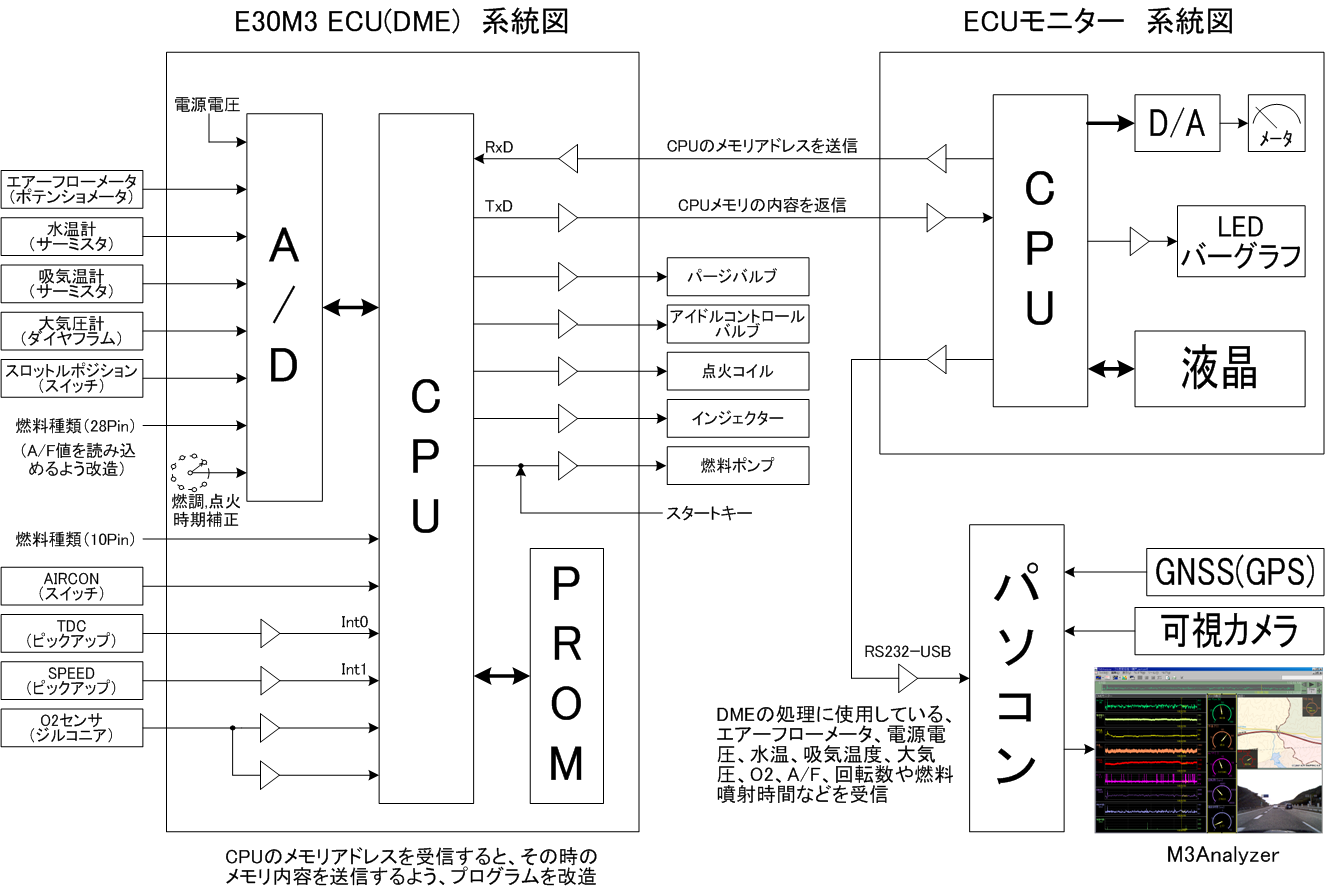

【仕組み】

<ECU(DME)>

- エアーフロー、電源電圧、水温、吸気温、大気圧などのセンサデータをA/D変換する。

- リングギアのTDC及びSPEEDパルスをピックアップコイルで割り込み信号として入力する。

- 回転数を得ると共に燃料噴射時間を計算し、タイミングを合わせてインジェクターの開閉や点火タイミングを制御している。

- O2センサーの信号を波形整形し、その値により燃料噴射時間の長さを調整して、空燃比を14.7になるよう制御している。(アイドリング時)

- 燃料種類は、無鉛/有鉛/プレミアム/レギュラー/US/ECEからなる、4種類の組み合わせの中から設定する。(工場設定)

- ECUの背面にあるメクラ蓋を外すと見えるロータリースイッチは、燃料補正や点火時期補正を設定するためにある。(通常は補正なし)

- ECUのCPUは、メモリアドレスが受信されたら、その時のメモリ内容を送信するようプログラムを改造する必要がある。

<ECUモニター>

ECUのCPUで処理されている色々なデータを受信することにより、エアーフロー値、電源電圧、水温、吸気温、大気圧、回転数、燃料噴射時間、増量噴射時間、A/F値及び濃淡などを表示できる。

- ECUモニターから、表示に必要なデータが入っているCPUのメモリアドレスをECUに送信し、受信したデータを処理する。

- 例えば、エアーフロー値が必要な場合は10H(16進)を、水温の場合は13H(16進)を送信する。

- 返信されるデータも8ビットなので、レンジを参考に校正する必要がある。

- メータ、LEDバーグラフ及び液晶に、ECUで処理している色々なデータを表示できる。

<パソコンアプリケーション>

ECUモニターで処理したデータをシリアル出力することにより、パソコンアプリケーション(M3Analyzer)で表示できる。【机上計測】

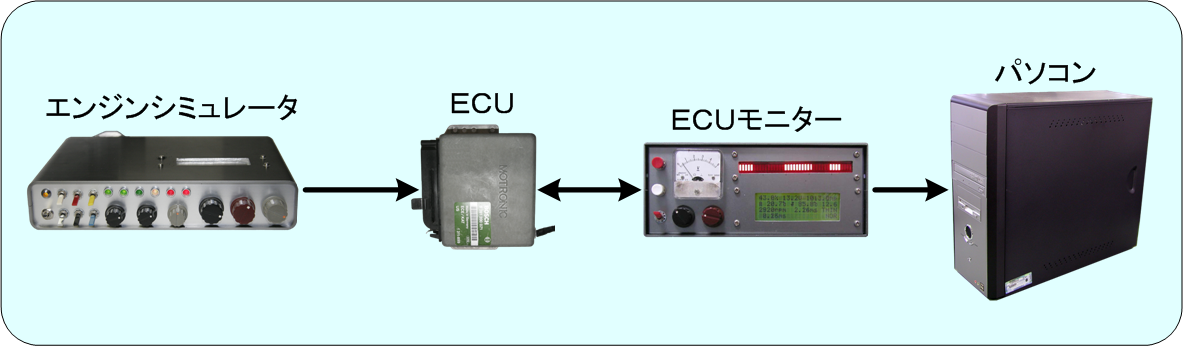

<方法>

エンジンシミュレータにECUを接続し、ECUのモニターラインにECUモニターを接続し、そのシリアルラインをパソコンに接続する。

- AirFlow、水温、吸気温、大気圧はボリュームで模擬する。

- 2種類のタイミング信号(TDC、SPEED)は、ボリュームで周波数を変えられる発信器の信号を、トランスを介して出力する。

- O2信号は、ボリュームでデューティ比を変えられる発信器の信号を出力する。

- スロットルポジションセンサーは2個のスイッチで代用する。

- エアコンコンプレサーON/OFF及びガス種類設定(PIN10)もスイッチで代用する。

- 点火信号、燃料噴射信号、アイドルコントロールバルブ信号、燃料ポンプ信号、パージバルブ信号、燃料消費信号(FUEL RATE)をLEDで表示する。

<ECUモニター>

- 液晶にAirFlow、電源電圧、大気圧、吸気温、水温、空燃比、回転数、燃料噴射時間、増量噴射時間、濃い/薄い、スロットルポジションセンサーの状態を表示する。

- メータ及びLEDは表示する組み合わせを変更できる。

- 元々はダッシュボードに置いて、走行中に見られるよう考えたが、パソコンでこれらのデータを表示及び記録できるので、現在は机上計測用として使用している。

<パソコン>

- ECUモニターから入力するシリアルデータを、M3Analyzerで、波形、メータ、数値表示できる。

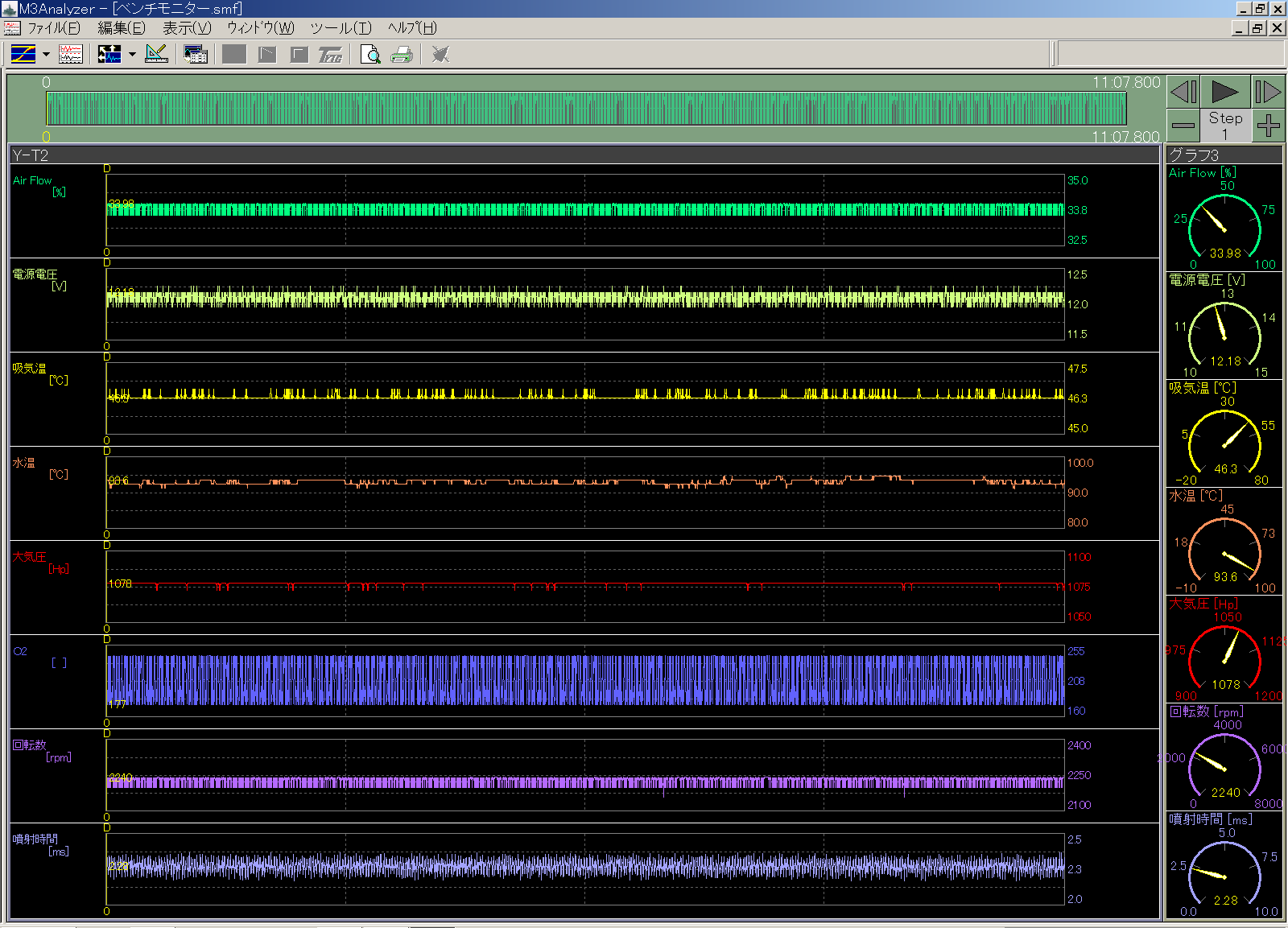

<実例>

ECUをエンジンシミュレータに接続し、センサーの値(ボリューム)は固定して計測したもの。

- センサや回転数の信号はボリュームなどを利用したアナログ制御の為、小刻みなばらつきがある。

- また、センサから同じ値がECUに入力されても、A/D変換での量子化ノイズで小刻みなばらつきが発生する。

【実車計測】

<方法>

エンジンにECUを接続し、ECUのモニターラインにECUコンバータを接続し、そのシリアルラインをパソコンに接続する。また、必要であれば、パソコンに可視カメラとGNSS(GPSを含む)を接続する。 なお、ECUに空燃比計(LM2)経由でリニアO2データを取り込んでいるが、モニタするのみでエンジンの制御には無関係である。また、ECUコンバータに半導体加速度センサーを組み込んであり、X,Y,Z軸の加速度も測定できる。

<実例>

高速道路を走行している状況を計測したもの。

- ドライブレコーダもどきでM3のエンジンコンピュータ状況も同時に記録できる。

- 記録時間は、ハードディスクの容量が許せば、何時間でも可能である。

- 現状の可視カメラはUSB2.0であり、走行による背景変化でデータ量が多くなる為、こま落ちすることがある。